This article is also available in English

En noviembre de 2020, los vecinos de un edificio residencial ubicado en el barrio El Retiro en Bogotá, la capital de Colombia, elaboraron una petición dirigida a la Alcaldía de la ciudad solicitando “retirar o reubicar la aglomeración” de repartidores de domicilios que hacían uso del andén para esperar su próximo pedido. Estos trabajadores hacen parte de la compañía de pedidos Rappi—una plataforma digital que permite a los usuarios enviar mensajeros para realizar domicilios y otras tareas. Los trabajadores son llamados rappitenderos, un apodo amigable que busca enfatizar la velocidad de su servicio. El grupo de vecinos solicitaba con urgencia el retiro de estos trabajadores para “restablecer la seguridad y la movilidad” en el área y “prevenir un foco de contagio en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19”. También se quejaba de cómo el personal de repartidores ocupaba el andén para “sentarse, ingerir alimentos y hacer actividades recreativas”, parqueando sus bicicletas frente al edificio e incluso haciendo “uso del antejardín como baño público”. La petición asociaba la presencia de estos trabajadores con el aumento de robos en el área, argumentando que estos habían “atraído tanto a vendedores ambulantes como a gente pidiendo ayuda” convirtiendo la esquina en un “foco de inseguridad, ruido e insalubridad.”

Este tipo de queja se ha vuelto parte de la vida cotidiana en la ciudad. Desde el surgimiento de Rappi en 2015, los medios reportan con frecuencia la “invasión del espacio público” por parte de los rappitenderos. Esta incomodidad ha aumentado con el COVID, en tanto los repartidores de domicilios pasaron a ser considerados esenciales para suplir tareas básicas tras la imposición de medidas de cuarentena y distanciamiento social. Bajo estas condiciones, los residentes, restaurantes, tiendas y supermercados dependen de los servicios prestados por estos trabajadores, mientras paradójicamente rechazan su presencia en el espacio público.

El espacio público es el principal medio de Rappi en su cometido por traer una “nueva revolución en logística”. Las apps de domicilios necesitan que sus trabajadores circulen por las calles y utilicen los andenes, parques, y plazas como zonas de espera. Sin embargo, esta necesidad de la compañía de utilizar la infraestructura de la ciudad sin fricciones o inconvenientes se ha visto entorpecida por un compromiso por el espacio público al que Bogotá se ha aferrado durante los últimos veinticinco años. Las autoridades de la ciudad han hecho del espacio público la columna vertebral de la lucha por la igualdad urbana. Si bien este esfuerzo puede ser considerado como loable, lo cierto es que la exigencia por un acceso igualitario al espacio público se ha utilizado para excluir de dicho espacio a segmentos de la población considerados como “invasores” e “indeseables”, entre ellos, los repartidores de domicilios.

Fundada en Colombia, Rappi se ha convertido en la principal app de domicilios del país. En los últimos años, la compañía se expandió rápidamente después de una inyección de 1 billón de dólares por parte de Vision Fund, el controversial fondo de capital de inversión manejado por Softbank. La compañía ya está presente en 9 países de Latinoamérica, incluyendo México, Brasil, Argentina, y Chile, y promete “hacer ciudades más eficientes, cuidar del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Para cumplir esta promesa, la app ha cambiado drásticamente los paisajes de más de 100 ciudades, a través de nubes de rappitenderos naranja que ocupan los espacios públicos en lugar de algo más concreto como edificios de oficinas. Estos puntos naranja que aparecen en el mapa de la app se localizan en espacios estratégicos de la ciudades, siempre listos para atender su celular y cumplir el lema de la compañía: “Corremos por ti”.

Rappi tiene alrededor de 400.000 repartidores en Latinoamérica. La empresa no los considera empleados y utiliza términos engañosos como “emprendedores independientes”. Al igual que otras apps de transporte particular y de domicilios como Uber, Didi, y Ele.me, Rappi ha declarado que este arreglo ofrece flexibilidad y autodeterminación y que los trabajadores contratistas son simplemente “intermediarios”, evitando con esto proveer de seguro de salud y otros beneficios sociales a los trabajadores. De forma similar, Rappi afirma que hacer domicilios en su app no es un trabajo de tiempo completo sino una fuente adicional de ingresos, a pesar de usar estrategias que de forma encubierta obligan a los repartidores a estar disponibles todo el tiempo. Aun así, una encuesta de 2019 encontró que este es el único trabajo para más del 80% de estos trabajadores en Bogotá, al que dedican entre seis y siete días a la semana. Varias investigaciones han mostrado que el discurso de libertad promovido por la “economía gig” es ficticia y está relacionada con el deterioro de las condiciones de trabajo y los estándares laborales. Llamar a estos trabajadores “emprendedores”, como si éstos estuvieran creando un nuevo negocio de forma independiente, es un eufemismo que encubre la precariedad de los trabajos ofrecidos por la compañía.

Aún así, las apps de domicilios se han convertido en la única fuente de ingresos para miles de personas dados los altos niveles de desempleo e informalidad en muchas ciudades de Latinoamérica—una situación que sólo ha empeorado con la pandemia. Por ejemplo, en Bogotá, el desempleo alcanzó 25% y la informalidad fue de 41.9% en 2020. Considerada como una de las regiones del mundo más desiguales, Latinoamérica tiene las condiciones ideales para que el modelo de negocio de Rappi prospere. Como Simón Borrero, uno de los socios de la compañía, expresó con franqueza: “este modelo funciona mucho mejor en países con un Gini alto.” Para decirlo con claridad, entre más desigual sea el país es más sencillo para la plataforma encontrar un amplio suministro de “emprendedores” necesitados, dispuestos a someterse a las ingratas políticas de la compañía.

Si bien aún no existe un estudio demográfico completo en Colombia, una encuesta de 2019 encontró que en el caso de Bogotá más de la mitad de los rappitenderos eran jóvenes menores de 35 años de bajos ingresos y que 57% de estos eran inmigrantes venezolanos (el país ha recibido más de 1.7 millones de venezolanos en la última década, el número más alto de la región). Este es el caso de los trabajadores que entrevistamos mientras esperaban nuevos pedidos en el barrio El Retiro. Uno de ellos explicó que no tienen posición para quejarse, más aún considerando que su origen venezolano reduce las opciones de trabajo dado el ambiente de xenofobia que se experimenta en la ciudad. Una llamada de algún vecino rápidamente atrae a la policía o a los “rappi-brigadistas”—trabajadores de la compañía encargados de asegurar que los repartidores cumplan con las medidas de bioseguridad. Éstos invariablemente les piden que “se muevan y sigan circulando”. Sin embargo, como necesitan un lugar para esperar, descansar y comer durante la jornada, ellos regresan. El repartidor explicó: “Somos como las palomas—volamos cuando vienen a espantarnos, pero tan pronto se van, volvemos”.

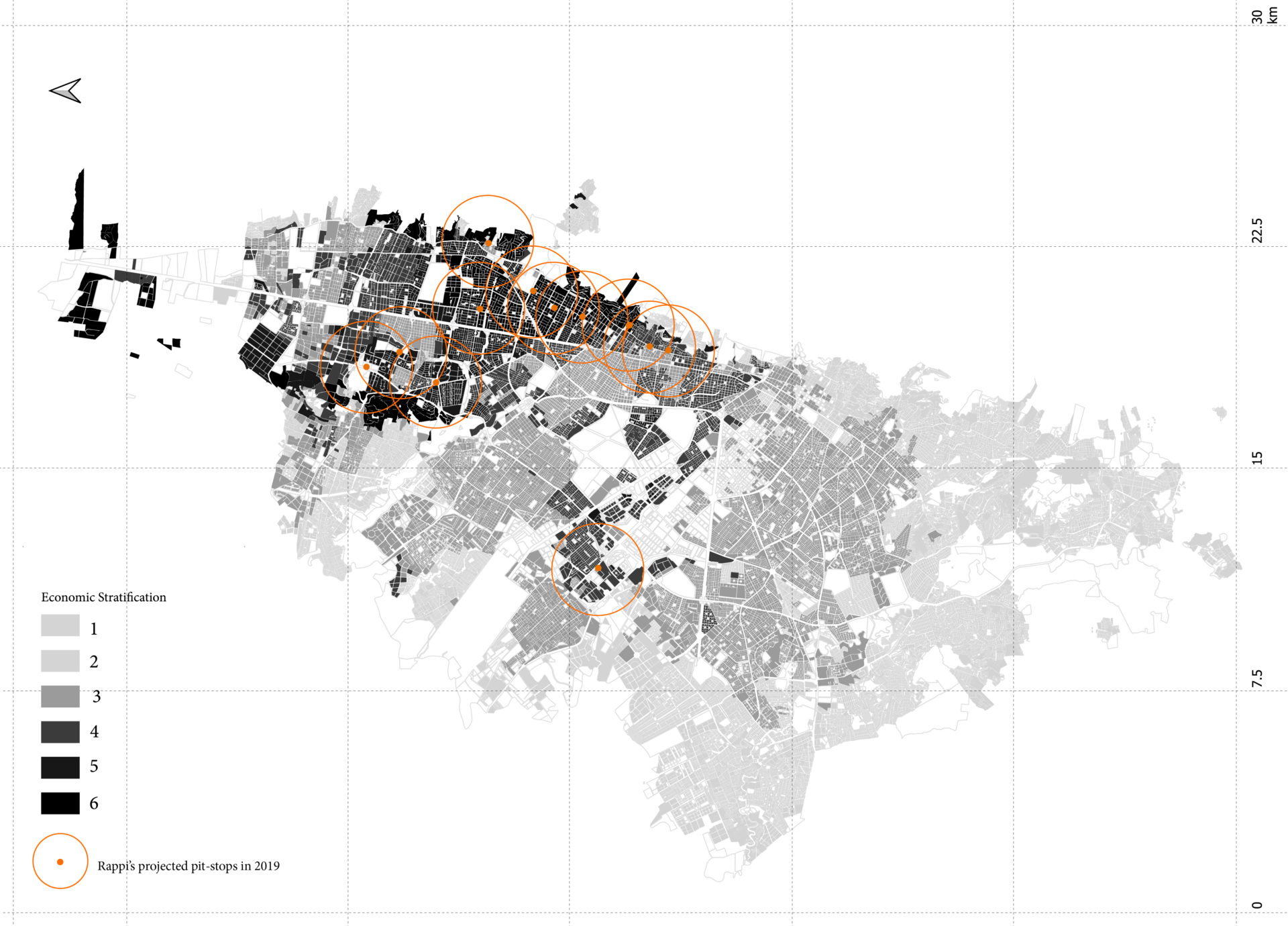

Los argumentos a favor del retiro de los repartidores están anclados en prejuicios muy arraigados. Los ciudadanos que se quejan los perciben con sospecha y los encasillan como intrusos sin educación y con hábitos malsanos. Este sesgo es normalizado por la profunda segregación socio-espacial que parte a Bogotá entre un sur pobre y un norte rico—una división facilitada por la mano invisible del mercado pero perpetuada por la política pública nacional de estratificación socioeconómica. Esta política busca aumentar la equidad al hacer que ciudadanos más acomodados paguen más por los servicios públicos para subsidiar a otros ciudadanos con menos recursos. Para hacerlo, las ciudades son sectorizadas en una escala de 1 a 6 en estratos de acuerdo con las características de su lugar de residencia, de menor a mayor afluencia. Una consecuencia no intencional de esta fórmula estatal es que la población ha terminado identificando el estrato con la clase social, el cual está también ligado a jerarquías basadas en raza y etnicidad. Ya que las áreas de mayor demanda de Rappi coinciden con los estratos más altos (4, 5, y 6), los repartidores son vistos en dichos espacios como fuera de lugar.

Si bien la incomodidad de los vecinos de El Retiro se alimenta de esta geografía de la desigualdad, se encuentra también justificada por una necesidad considerada como moralmente correcta de proteger los espacios públicos de la ciudad de “intereses individuales”. Esta justificación adquiere sentido en el contexto de Bogotá, donde el espacio público como lugar esencial de las ciudades “civilizadas” ha dominado el discurso público desde mediados de los años 90. Siendo testigos de la recuperación de los espacios públicos de la ciudad, los bogotanos hemos desarrollado un sentido de pertenencia ligado a una idea normativa del espacio público que ha permeado nuestro imaginario de la ciudad. Por ejemplo, al ser premiado con el “León de Oro” durante la Bienal de Venecia en 2006, el “renacer” de la ciudad fue resaltado como un “símbolo de esperanza para otras ciudades, ricas o pobres.”

La resignificación del espacio público puede rastrearse al primer gobierno de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá en 1997. En su tiempo, Peñalosa propuso emprender una “gran cruzada” para “recuperar el espacio público.” De acuerdo con el diagnóstico del entonces alcalde, el espacio público de la ciudad había sido robado a los ciudadanos por la economía informal, el parqueo ilegal de vehículos y otras “actividades irregulares.” Para Peñalosa, el espacio público debía ser para el encuentro y la igualdad. Bajo esta ideología liberal, Peñalosa invitó a los ciudadanos a despertar de su “increíble pasividad” y reclamar las áreas cooptadas por manos privadas.

Peñalosa abogaba por un espacio público como lugar para “jugar, correr, seducir, leer y mirar a las demás personas.” Consideraba que el espacio público, en particular los andenes, no debían ser un simple lugar de tránsito sino de permanencia—uno en el que todos los ciudadanos, sin importar su edad, clase, sexo, identidad de género o raza serían iguales. Sin embargo, esta concepción ignora el hecho de que la recreación, como uso exclusivo del espacio público, es un privilegio que no está al alcance de todas las personas de manera igualitaria. Durante la administración de Peñalosa, la “recuperación del espacio público” significó que los vendedores ambulantes no podrían ganar su vida y que los habitantes de calle no podrían hacer uso de esos espacios para que otros pudieran disfrutarlos sin experimentar ninguna obstrucción o incomodidad.

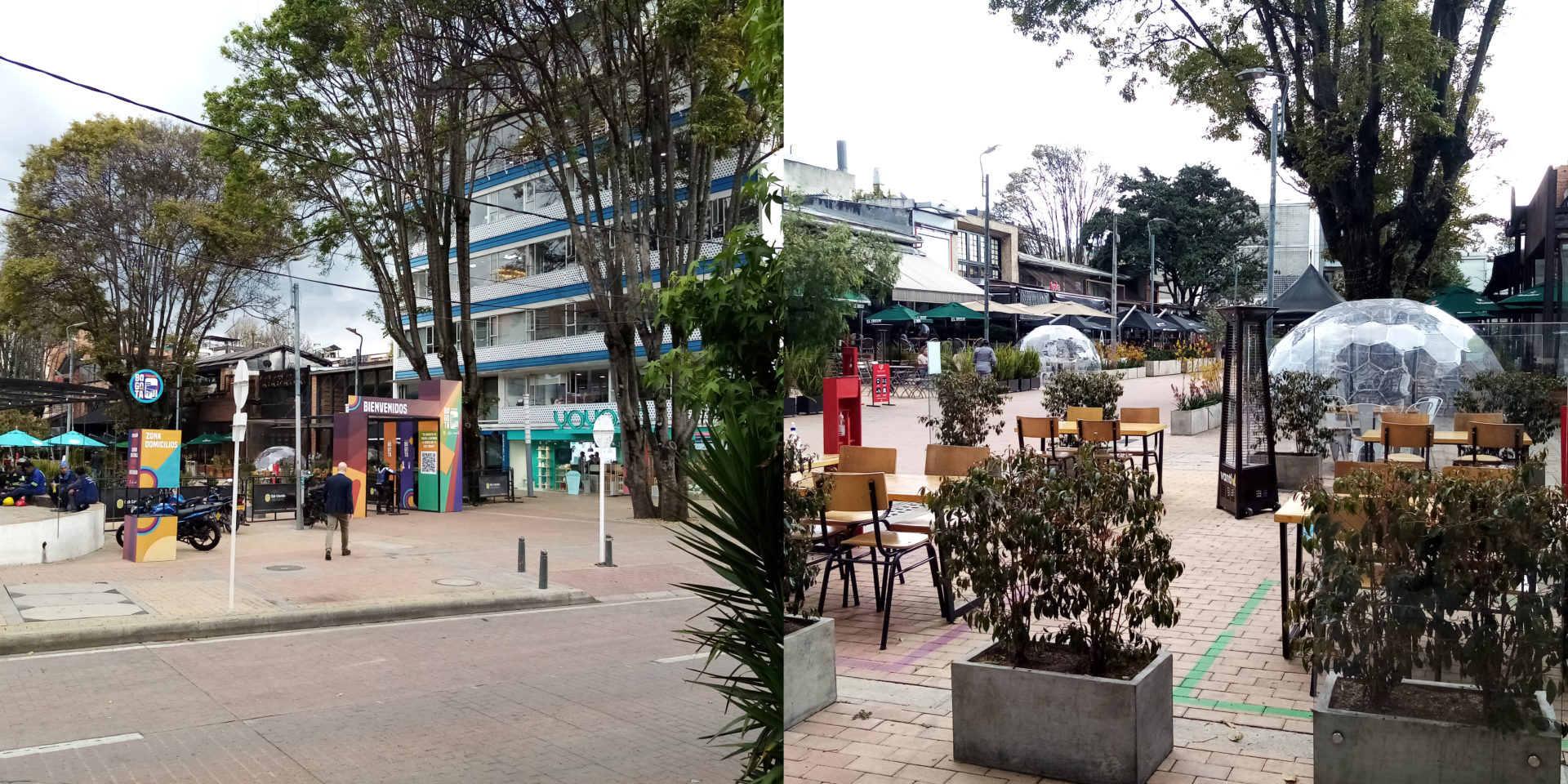

La incomodidad expresada por el grupo de vecinos hacia los repartidores es inseparable de esta historia. La presencia de estos trabajadores altera el uso ideal del espacio público de Bogotá como un lugar para la recreación. Los cuerpos de “otros” usuarios son entonces indeseados y su presencia es incómoda. Actualmente, la ciudad se enorgullece de su programa de restaurantes al aire libre y celebra estos esfuerzos por mantener con vida a la ciudad durante la pandemia. En este caso, la extensión sobre calles y andenes, así como las restricciones de acceso a éstas, no son vistas como una “invasión” sino como una “innovación” inteligente, a la par de otras ciudades como Nueva York. En cambio, la permanencia de los rappitenderos es vista como una amenaza que, al poner en peligro al espacio público, debe ser urgentemente regulada por las autoridades de la ciudad. Lo que esta situación expone crudamente es que el confort de ciertos cuerpos, sobre todo el de los ciudadanos blancos y/o adinerados, sólo es posible a expensas de la incomodidad de otros cuerpos, en su mayoría pobres, racializados e inmigrantes.

Varias soluciones pronto surgirán para “proteger” el espacio público de Bogotá de los repartidores. Anticipamos que estas respuestas sólo perpetuarán la criminalización del uso que éstos hacen del espacio público y que muchas estarán insertas en la arquitectura y el diseño. Mientras los vecinos continuarán llamando a la policía o a los rappi-brigadistas, también podrían elegir, como un vecino expresó, “rediseñar” las áreas donde estos trabajadores se ubican para hacer que su permanencia sea incómoda (evocando ejemplos de arquitectura hostil). Rappi podría también regresar a la breve iniciativa que tuvo de proveer pequeños puntos de parada en áreas de alta demanda. Estas paradas parecen más urgentes después de que la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió a la compañía que tendría que empezar a pagar por el uso del espacio público. O quizás, expandiendo la ecología de plataformas digitales que venden soluciones a los problemas creados por sus pares, Heru llegará al país a ofrecer a todos estos “emprendedores independientes” seguridad, créditos y cómodos espacios de espera por un modesto cargo, como ya lo hace en Ciudad de México.

Estas respuestas sugieren que regular la presencia de los repartidores en el espacio público es cuestión de diseñar sillas incómodas o pabellones coloridos y a la moda. Sin embargo, las soluciones de diseño son distracciones. La “innovadora” idea de Rappi de transformar los problemas urbanos como el tráfico y el comercio a través de la logística toma ventaja de la desigualdad extrema de la región.

Collage de la publicidad de Rappi y rappitenderos en el espacio público.

CREATIVE COMMONS. Photo by Carlos Felipe Pardo

El espacio público, como un espacio ideal de igualdad y recreación, es siempre un proyecto en curso. En Bogotá hemos asumido este proyecto con convicción, a pesar de estar truncado por una realidad socioeconómica que desafía su cumplimiento. Para alcanzar este proyecto, los vendedores ambulantes, habitantes de calle y otros cuerpos indeseados que no usan el espacio público para la recreación y el consumo—como es el caso de los repartidores—han sido retratados frecuentemente como una amenaza cuya presencia requiere regulación, y en últimas, su expulsión. Este es un discurso peligroso y violento. No sólo ignora las necesidades de un amplio segmento de los habitantes de la ciudad, sino que, en nombre de la protección y el orden del espacio público, termina por exponerles a niveles más altos de precariedad.